作者:康芳銘

Table of Contents

Toggle壹、水文化的省思

一、自然與文化的思辯

自然是從文化上來定義的,自然如何被人為的建構?一般人類經驗對「自然(nature)」的定義為除去人類創造物之外剩下的,或經過一段時間可自行復原的地理空間。

人類在其發展過程中積累起跟自身生活相關的知識或經驗,使其適應自然或周圍的環境,是一群共同生活在相同自然環境及經濟生產方式的人所形成的一種約定俗成潛意識的外在表現。

廣義的文化包括文字、語言、建築、飲食、工具、技術、知識、習俗、藝術等。大致上可以用一個民族的生活形式來指稱它的文化。

當今的時代,文化似乎勝過了自然,人類足跡遍布全球,無所不至。廣義的自然還包含遙遠的星體宇宙及地球的內核,或極微小的粒子及菌體,人類已開始探索,「自然」是人類思想/文化的建構物。

廣義的自然(Nature),是未知世界,是人類思想、圖像語言所無法觸及,無論是我們觸摸的還是改造的,看到的想到的,通通是文化!

水文化的體現,大致為人因生存的需要利用水資源,及因自然災害而抵抗或控制水所發展的有形設施的智慧、技術;及無形的精神、情感、經驗、記憶所呈現的紀念信仰、文學藝術形式。

水對人群的意義及價值,呈現在不同時期的社會經濟脈絡,及特定的議題、事件下不同類型的水文化樣態。對於水資源不同的使用態度,也反映了不同時空的政治社會背景下截然不同的人水關係。

從天、地、山、水的自然信仰所發展的地方民俗、祭儀與風水觀念,是台灣民間最重要也最具特色的無形文化遺產(如土地公、伯公信仰;三官大帝、水仙尊王……等信仰)。對自然力量的敬畏,對上天所提供人類生存所需自然資源的感念及愛惜的價值觀,透過傳統農業社會生活經驗的口耳相傳與地方知識的累積,為維繫台灣鄉村民間社會活力,承傳常民信仰文化價值的重要基礎。

位於東勢的大茅埔調查團,籌辦具有在地特色的「龍神山水祭」,是從信仰了解人與水的關係及自然哲學最佳的詮釋,透過祭典論述形成產業的行銷策略。祭典活動幾乎由在地居民持續自發性的辦理,不但充分發揮谷地水圳的環境美學,重新詮釋風水的自然哲學內涵,伯公信仰及巡庄繞境守護土地的文化價值,更以生態調查成果協助在地老農行銷在地水果產業,並作為里山客庄的實踐方式。

水與土地是人類生存最無法分割的重要生命元素。水文化是聯繫自然環境與生存資源以孕育地方文化永續發展最重要的環節,也是體現本土文化保存與環境生態保育在空間歷史脈絡下的交集。

二、水的文化地景

所有的地景形式均是一種象徵與再現,是在一個特定的時間內作用於特定地區的文化價值、社會行為與個人行動的綜和展現,是文化多面向的層層堆疊。

文化發展的深度及廣度,很大程度依賴人類與自然環境的協調程度、克服自然環境限制的意志及技術,以及對自然災害的抵禦能力,自然環境無疑是文化發展的脈絡之一。自然環境對不同的人群有不同的意義。此一意識根據族群的態度、目的、技術水準而定。因此若該人群之文化有所改變時,則其與自然環境之交互影響亦有所改變。我們可以說,文化與自然環境的交互作用形成了該地的文化現象,而且隨著技術水準的發展,兩者交互作用的比重而有不同。

水的地景雖是社會文化變遷的象徵,但卻體現在「可感知,真實俗世的存在,是可碰觸、觀察、可走進去的,存在於山岳、田野、城市鄉鎮」空間實體,而不只是政經社會的圖像,或是他們非物質化的象徵意義(如信仰、記憶、藝術文學)。這是文化地理學者J.B.Jackson對”風土地景”重要的詮釋,強調身體與感官的空間經驗,及透過想像與再現實踐的”地方感”塑造。(這是我們進行”大甲溪名水百選”的論述基礎)

文化地景及地景型態學學者Carl Sauer認為,地景是一個文化實體,是由人類塑造的。地景是文化與自然力量互動的產物。文化是作用者,自然地區是媒介,文化地景是結果。是有邊界且連貫的文化群體,在大地上留下的物質痕跡—人造物、模式、聚落—的經驗描述與探討。

三、「自然災害」的文化意涵

自然災害的本質,原只是一種異於常態的自然現象。廣義的自然災害包含造成人民生命財產損失的颱風、強降雨所帶來的土石流、河道走徙及洪災等各種自然現象。就環境本身,這種均衡的調整狀態並無好壞之分,只是自然本身的平衡機制而已。然而,當人類自己介入了大自然的調整機制,變成受害者,情況就開始變的複雜。

人們在面對自然災害時的經驗及智慧,甚至是面對自然的心理因素,與降雨、季節風、地形、土壤地質等自然因子的相互影響累積而成的地方知識,都可以在面對自然災害時呈現,也成為在這片土地上生活的人群的一部分歷史,在地景中呈現人地對話及交互作用的痕跡,在文學作品中再現,或成為地方認同建構的素材。

隨著文明的進展及技術的演進,人類對於自然環境的介入,參與的程度越來越大,破壞也越來越大,生態失去平衡,自然災害的發生也越頻繁。這種人為因素介入自然環境而導致災害發生,至少可追溯至兩百年前漢人大規模入墾將平原農業化,形成漢人聚落即已產生變化,漢人建立聚落同時,也開啟了山林的開發與水資源利用,經歷日治時期到戰後初期達到巔峰。

四、「水資源利用」的文化意涵

水資源的利用與地形、土壤及當代的取水技術息息相關,利用地形的水圳、埤塘設施是媒介,水則是自然營力(重力)的載體,經濟及產業需求是作用者,克服地形及重力的各類取水、分水設施及水力傳遞(帶動)設施…等是人為求生存而必須利用自然營力與環境對話,善用技術及智慧以取用水資源的見證,所呈現的結果樣貌即是水的文化地景。

氣候變遷日益嚴峻的今日,水資源的運用及管理是當今全球每一個國家都正面臨的嚴肅社會議題。聯合國永續發展目標於2016年開始在全球推廣,永續發展目標呼籲所有國家行動起來,在促進經濟繁榮的同時保護地球。17項永續發展指標中,第六項「確保所有人都能享有水及衛生及其永續管理」即是強調水資源如何能在生態永續的前提下是否被公平且有效率的使用,當今水資源的社會文化意涵,即是公民社會檢視國家水資源的使用管理是否符合以永續生態環境、基礎民生及農漁產業需要為優先的用水正義準則。

貳、水文化的歷史脈絡

一、水文化的社會經濟脈絡

台灣從1950年代開始工業化,以犧牲環境資源為代價的污染和破壞,到1970年代已經非常嚴重,但直到1980年代被經濟成長所麻醉的台灣社會,才被層出不窮的公害事件喚醒,反公害組織和環保團體大量出現,1980~1986年環保運動在台灣風起雲湧。此時經濟發展與技術能力大幅躍進,物質需求與慾望的潘朵拉盒打開後,開發對自然環境的破壞及自然對社會的反噬才透過環保運動的抗爭尋求補償。台灣環保運動與1987年解嚴前民間社會所累積醞釀的社會運動主動性密不可分。除了知識分子在環境意識引入生態學概念的啟發觸媒,草根民眾以他們素樸的捍衛生存權的方式推動了環境運動的誕生。而環境意識正是台灣生態保育觀念的濫觴。由保育觀念而帶動的生態科學與環境工程領域在台灣的社會發展脈絡下,與開發所仰賴的傳統土木、水利、建築工程領域看似對立矛盾,其實是破壞-補償循環下解不開的一體兩面。1994年頒布的環境影響評估法及所建立的環評審查制度,對開發破壞的把關當然不容抹滅,但仍有更多成為重大建設開發的背書,所引起的各類環境、居住、人權….的爭議,仍讓弱勢族群在國家體制背後被無情的犧牲。2017年開始所施行生態檢核制度強調工程生命週期的公民參與,2020年以後倡議解決社會需求的自然解方,開始從根本對重新認識自然的態度扭轉破壞-補償的無止盡循環。

環保運動與1977~1978年由鄉土文學論戰所啟蒙的台灣本土意識及地方文化保存更互相交織,構成1970年以後社會轉型下台灣本土文化的基本圖像。

地方文化發展的重要里程碑則是自1994年由行政院文建會所提倡的「社區總體營造」概念,為因應當時以社區為基礎、進行地方振興的全球浪潮,簡稱社造或社區營造。社區營造著重共同意識的培養及居民參與公共事務的能力,標榜「由下而上」、「民眾參與」、「社區自主」、「永續發展」等運作原則,培育和凝聚社區意識。但社區營造推動所面對多數公共議題,必須運用公權力或者仰賴公部門的資源補助,多數凝聚量能不足的社區仍難以持續。又如因鄉村人口外移、少子化、人口老化造成鄉村產業勞動力不足、城鄉發展失衡等結構性的社會議題,並非社造所能處理,地方文化的再造隨著社造推動近20年後所面臨的瓶頸而出現停滯甚至面臨消失的窘境。

2019年政府透過提升在地文化、與新創結合、依地方特色發展產業、創造就業機會等方式,促進島內移民緩和城鄉人口不均,改善整體發展不平衡,形成正向循環的「地方創生」。

然而地方創生的討論目前仍侷限於同溫層。除需要有青年返鄉或移居行動之外,也需取得地方政治及地方團體的理解與支持。更重要的是如何從經濟、文化、環境三方面永續思考,符合聯合國17項永續發展目標(SDGs),發展出能夠被市場需要的商業模式,加深人與土地的連結,讓地方或品牌長久運營。

從社區營造到地方創生,我們清楚的感受到從台灣社會民主化的脈絡中發芽的地方意識及民間動能,但也看到台灣從70年代以後追求快速的經濟發展而失落的踏實質樸的文化底蘊及敬天惜土的信仰價值。短視近利的土地利益誘惑,即使數十年社區營造的推動,仍難以真正回復對土地的情感與人的價值。包含環保運動在內的各種社會運動是在人民的生存權受到威脅下發出的抵抗吶喊。即使到今日,土地正義、環境正義的抗爭在國家及私人資本的開發壓力仍從未停止。

水文化的重建倡議,可以是找回人與土地連結的解方之一。從水的自主流動而引申的「流域」概念,將是對抗「全球化」、「非地方性」,及打破傳統族群地域概念,創造跨域地方認同的新途徑。

從自然環境生態保育到地方文化資產的保存及再生,透過非營利組織、社群及在地社區委身投入的自主行動,與水相關政府部門在建立永續水環境的共同目標願景下,政府民間協力對話、相互學習的向上捲動,修復人水親密關係的優質水環境、重建地方認同的文化價值及復育河溪水圳生態環境,即是我們追尋的,由政府民間共同書寫的當代水文化。

二、1970年以前的大甲溪主支流及周邊水圳地景的文化意義

台中盆地的族群與社會的變遷,在大甲溪強大而剛猛的河川生命力主宰下,書寫了歷史推進過程中人與水從依存、衝突、妥協、支配的關係到嘗試共存的地景敘事書。

大甲溪流域地形地勢變化頗大,在天冷以東地勢陡峭,屬高山地形;天冷至豐原間為丘陵或台地地形;大甲溪主流自東勢以西由丘陵進入台地地形,過石岡以後蜿蜒流往西北切過后里台地與大肚台地之間,豐沛的河川能量從石岡壩以下完全釋放。

大甲溪原始的自然流態主流河道左右變遷不定,三塊厝以下進入濱海平原,成為扇狀亂流,未整治前無固定主槽,經常造成洪災。

(一)水圳文化地景

如同台灣的各主要河川,大甲溪上游多位於山區,多數原住民的認知山林與溪川是傳統文化的生活、生產領域不可分割的整體(反映在口述歷史傳說及土地、山川河溪地名),是上游人民最根本的水文化觀點。中下游漢人生活領域,則視水為生存資源及生產工具,如何穩定且安全的取用水資源所發展出的知識及技術,則是中下游人與水建立關係的文化根基。

漢人入墾前平埔族依原有的自然資源條件自行耕種狩獵,僅取生存所需的水資源傍水而居,人與自然,人與人之間和諧共存。原住民社會則視水與土地為上天賜予,需代代承傳守護的公共財。

工業社會前,即使在自然災害經常性的威脅下,溪流水圳與土地上的常民飲食、居住、交通、產業乃無從分割,水所形塑的地景為承載生活內容、經驗、共同記憶及價值信仰的整合文本,更反映彼時社會經濟與政治制度下由水所支配的空間秩序。

水圳同時是運輸人與貨物促成地區經濟活動流通的媒介,更是實質區隔地理空間,形成生活圈界線乃至行政界線的空間元素,歷史上更常因水文的變動造成地方認同甚至信仰祭祀圈的變動。

對農業技術逾千年發展已相當成熟的漢人社會,水為最重要的生存資源,原民傍水而居的生活方式不足以提供大量族群移居所需的生存條件。水圳為承載與分配水資源的重要設施,經由水圳及埤塘系統的闢建,水得以在人的控制下,潤澤土地生產作物畜養禽畜,與土地連結成為人類得以生活棲居的空間。

漢人社會視水為生存所需的族群財產而捨命爭奪,統治者則對此重要生存資源任拓墾資本家對原住民族土地巧取豪奪,作為統治正當性及政治利益交換的手段。

漢人農業社會人對自然資源的取用及依賴已臻極致,特別在河溪流域及水圳。灌區內的沖積平原、谷地或階地台地上,只要是集約農耕存在的地區,人就會運用其智慧及技術改變水的原始面貌,於是只要人類文化所及,就幾乎不可能有自由奔流的溪川與不受干擾的生態系統存在。基於生存及居住行為上的現實需求,人不得不親近水,即使可能帶著自然災害隨時可能降臨的不安與恐懼,也要克服自然營力及環境的限制以取得人所需的生存資源。這是農業社會人與自然資源不可分割的文化地景涵義。

18世紀初期漢人在台中盆地的農業拓墾即已到達石岡、新社及東勢一代的樸仔籬山丘陵山地,清代官方因無法阻止漢人往山區入墾的浪潮,基於治理邊界的考量,18世紀中即已在盆地東側豐原、石岡、新社坡地山腳劃設土牛界,完成土牛溝工程宣示番界。漢人農業拓墾的基礎條件為水源,台中盆地因地形隆起的大肚台地阻隔,主流溪水難以自然到達,台中平原上開闢水圳系統即為農業拓墾的首要任務,水圳的空間布設決定了聚落城鎮發展的立地條件及空間規模。

農業水圳是因農業生產需求而造的人為設施,農地是處於人造市鎮市與大自然(荒野)兩個之間的「中間景觀」。農業社會農民的生活使他們與大自然完美的融合,對於外來的觀看者,水圳與農田、農民本身就是自然,是自然地景中不可或缺的一部份,是人類棲息的典範。

當我們浸潤於水圳縱橫交錯的田園,遙想著先民從大甲溪水無法到達的盆地荒埔,用無止盡的汗水與生命付出引水、撿石、整地、掘圳、分水….所形塑的水圳灌溉網路,才造就台中盆地這一大片饒富生命力的田園大地,以及生活其中的純樸農民,這片由百年後的人們隔著懷舊的面紗所建構的典範化、模型化的文化地景,「一方面提供自然達成感官融合的救贖、超越、審美的幻景,另一方面卻掩蓋前在物質條件真相的煙幕,操弄著我們的視覺,好讓我們忘卻分隔了自身與自然世界的距離」(John Wylie 2021)。

漢人已發展近千年高度成熟的農業灌溉文明,從興築堰壩於自然溪流取水,鑿挖埤塘蓄水,闢建灌排圳路系統輸水,設置堤防抵抗洪災,改變自然地形地貌為農田及城鎮聚落……,當人們從取水口打開閘門引水灌溉的當下,人其實就已用異於動物的智慧及技術,切斷仰賴變幻不定的自然資源生存的臍帶,建立屬於人類世的水文明。迥異於原民族群傍水而居,珍惜生命萬物永續利用自然資源,與自然共存的文化基因。

以水稻耕作為主的傳統農業大多仰賴對自然資源的需求,如降雨、溪川埤塘的水源及地形、土壤等,在順應自然環境的基本原則下,即使以技術及人力竭盡所能利用自然資源,對環境的干預程度及破壞規模,仍在自然可自愈回復的限度內。傳統農業地景所訴說的是漢人以其千年成熟發展的農耕技術、取水智慧及宗族集體拓墾所形成與土地及水資源無法分割的農業社會,但這並不意味傳統農業文化具備尊重自然循環,永續利用自然資源的文化基因。而這正是漢人文化與原住民文化對自然資源利用的觀念上最大的區別。

漢人入墾初期須由須由資本家集合資金人力開鑿水圳,眾所周知灌溉台中盆地的葫蘆墩圳系統,為清代以來臺中地區農業生產命脈,也是台中盆地內大部分溪圳的主要源頭。為岸裡社通事張達京採「割地換水」方式獨資興建,圳水八份歸私用,二份歸熟蕃灌溉,以漢八平埔二的比例分水。所謂「割地換水」意即「地權換水權」之意,張達京與平埔族潘敦氏立下字據,洽請6館業戶共同訂立割地換水墾約。而6館業戶出資開鑿埤圳,由朴子籬口(今朴子口)築埤引大甲溪水供給灌溉。水圳完工後,漢田得水14分之12,蕃田得水14分之2比例分水。

張達京又從閩粵招募來眾多的漢人佃農,耕種由巴宰族取得的土地,自己則每年向佃戶收取租穀。張達京藉由土地的收穫取得財富後,又進一步投資水圳事業,再用水權迫使巴宰族人釋出更多的土地,造成巴宰族族人大量流失土地,而後遷居內山。

清末上埤、下埤及下溪洲圳主權悉歸阿罩霧林烈堂等八人之所有,日治初期的1902年,此上埤、下埤、下溪洲圳三圳合併稱為葫蘆墩圳,政府直接收買歸公,收歸國家資本,成立公共埤圳組合,同年並將葫蘆墩圳、八寶圳、王田圳三埤圳主權歸屬公有成立組合,亦為台灣水利自治團體之啟端。

文化地理學者Denis Cosgrove以社會歷史的意涵,延伸到作為「觀看之道」的地景,他主張地景作為權威、控制和所有權的意涵, 在歐洲16、17世紀的莊園地景仰賴單一觀視主體,土地成為私有財產的物質轉變「給了眼睛凌駕空間的絕對支配」。

這個破壞與創造的社會過程,必須透過族群、政府的治理機制介入才能達成。農業社會常民與水的空間距離是親近的,更是形塑聚落生活空間的關鍵元素。而心理的距離則是複雜而微妙的,需視人與自然互動(或抗爭)歷程的情感糾結,及自然對人的兇善程度而異,反映在信仰、藝術文學及記憶。

我們在日治100多年後的當今觀看農業社會的灌溉水圳系統,審視水圳系統背後,從清代私人拓墾集團對土地資本及水資源的族群掠奪,到日治以科學技術取用水資源及治理水患帶入文明社會的國家治理基礎,涉及了「將空間視為絕對客觀實體加以控制和支配;以及,空間轉變為個人或國家的財產」(Cosgrove,1985)的地景觀看之道,揭露了水圳在不同社會經濟制度下產生迥異的水文化詮釋文本,也揭開了水圳與農田、散村聚落、農業生產的社會關係……等鄉野風土、人地關係浪漫面紗背後真實的地方歷史文化脈絡。

水所顯露的空間型式,可以說是社會型態變遷的縮影。

日治初期到中期政府為擴大主要農作(稻米、蔗糖)的農業產量,以精確的測量及先進的工程技術所進行的基礎建設將台灣迅速帶進現代化社會之列,其中以水患治理、水資源開發、灌溉水圳系統、自來水輸水、電力開發及輸電設施、鐵道運輸設施、農耕技術改進及城市衛生設施建設等為最優先,而大甲溪流域內與水相關的設施正是集合以上基礎建設大成的代表場域。

日本政府將水資源視為國家資本,以科學技術進行水資源調配整體的水利設施,為國家進入現代化,產業轉型定位的民生基礎建設。

1923年葫蘆墩圳系統從樸仔籬口(今石岡大橋)引入大甲溪溪水,成為南幹線,並合上埤、下埤、下溪洲圳三圳,開鑿隧道接通舊圳路,1924年完工。1923年併該三埤圳組,設立統一機構,命名為「豐原水利組合」,1939年改稱「豐榮水利組合」,並設置「豐榮水利之碑」,碑文記載葫蘆墩圳開設始末,為當時水利工程開發的歷史見證

同樣引自大甲溪水,灌溉東勢河谷平原的東勢本圳,大茅圳及老圳,為東勢農田灌溉最重要的三條水利設施,與東勢主要聚落的空間分布及發展密不可分,同樣由墾首為主的拓墾集團集資闢建。

其中水源引自大茅埔莊後屋背山山泉與軟埤坑澗水的大茅埔圳,不僅將大茅埔自然地形的小溪澗,與人工圳路整合後整併水源,同時也將自然溪流渠道加以修築,成為大茅埔圳路的一部分,注入大甲溪右岸支流頭隘坑溪。錯綜複雜的圳路已與自然溪流融合,因此擴大了水圳灌溉範圍。大茅埔建莊之時,為了防範泰雅族侵擾,莊民合力民合力於四方形的莊地空間周圍,利用流經的大茅埔圳,開鑿約三公尺護城河,形成區隔庄內、外空間的防禦設施,因此,護城河也可說是大茅埔圳的一部分。在地客家居民稱護城河叫做河溝,護城河上半部稱為河溝頭、下半部稱為河溝尾。

同樣取大甲溪自大茅埔引入的東勢本圳,南北貫穿東勢區的10個里後,注入大甲溪右岸的主支流之一的沙連溪。已登錄為歷史建築的金門橋及旁邊的洗衣場,為水圳進入聚落與常民生活緊密結合的見證。然而如同葫蘆墩圳水系所散開的諸多水圳在神岡、豐原、潭子及現今大雅、北屯、西屯、西區、北區的都市發展過程中轉換角色,東勢本圳流經東勢市區部分已經加蓋而隱沒於都市街道紋理。

白冷圳、八寶圳、食水嵙溪對於新社、石岡,就如同東勢本圳,大茅埔圳及老圳之於東勢。

由於新社台地位處高地,是良好的蔗苗養成場所,卻有地勢太高而缺乏水源的困擾,於是選定在海拔550公尺的白冷,天輪發電廠後池下游大甲溪左岸取水設置白冷圳,1928年完工後由台灣總督府直接經營,為一條官設官營的埤圳,並設立蔗苗養成所,育苗分發至全台灣推廣種植。

白冷圳因呈現近百年前多樣、精密且懾人的取水及輸水工程技術,許多設施已登錄為文化資產。政府甚至曾評估將「新社白冷圳水利灌溉工程」列入「台灣世界遺產潛力點」。

然而觀看白冷圳闢建背後的政治與產業經濟脈絡,反映的是不同時代的國家經濟政策下水資源與土地資源分配與運用,如何決定了新社河階地上的聚落空間型態及產業地景,以及族群的遷徙更替。

白冷圳進入新社台地後散出為台地上的灌溉水圳系統,部分入滲後且與大甲溪小支流(如矮山坑溪)連通整合後,為沿新社台地邊緣蜿蜒而行,在石岡壩下游注入大甲溪,作為石岡壩以外大台中重要備用水源之一的食水嵙溪的重要水源。

從新社段丘群所發源的大甲溪支流,由南而北,有食水嵙溪、金星面(上、下坑)等溪流匯合於八寶圳。八寶圳為創設於1824年的灌溉用水圳。水源亦取自大甲溪,兩條支線分別途經台灣石岡、豐原、潭子及太平等地區。至日治初期前仍由私人掌握,1907年,八寶圳成為台灣總督府轄下水利單位,稱為官設埤圳並以官民共同負擔方式繼續屯墾。八寶圳的闢建為石岡豐原潭子地區由甘蔗、甘薯產區轉型為水稻田區的關鍵。

進入農田的水圳成為整體”人造自然”的「中間景觀」關鍵的構成元素,他改變了產業地景的面貌,決定了族群的遷徙,也創造前後截然不同的聚落空間型態。水圳是人造的,在看似自然的形貌背後,是地景變遷的強大社會經濟驅力的表徵。

(二)水利及發電工程文化地景

日治中期後,平原上主要溪川圍堤束水的大型水利工程施設(堰壩、堤防護岸、輸水設施等)興建後,大幅降低了各地水患的風險,增加農業產量及生產面積,陸路交通公路、鐵路交通建設也得以穩定的開展。

另一方面從日治時期開始透過專業的氣象機構及學術機構的研究,從氣象、地理科學知識的資料收集及調查研究,也大幅提高人們對自然災害的掌握及預防。科學及專業知識對自然現象的解密,卻也讓許多因生活經驗,及與自然環境(或自然災害)共存所累積豐富的常民地方知識、口述民俗傳統,迅速地淡出人們的日常生活,在近代科普教育中甚至被認為是荒誕迷信而被刻意摒除,自然環境不再與生活與共同記憶扣連,植根於於土地的水文化亦無從附著於人心。

1930 年著手「大甲溪治理計畫」,並於1932年定案「大甲溪治水計畫設計書」,治理範圍自舊山線鐵路橋至河口止,此時期全台各主要河溪均開始進行河道治理計畫、築堤束洪為主要工作內容,經由堤防束水,開發堤外原行水區河川地為耕地;1936年起依計畫於海線鐵路橋下游右岸興建六塊厝堤防、南埔堤防,左岸興建高美堤防等。

築堤治水同時,政府當然不會不注意利用大甲溪豐沛的水量及陡峻的落差進行水力發電,先從左岸分流灌溉的八寶圳,結合新社台地間天然的落差,以臨時壩攔取溪水至八寶圳,並分流八寶圳的水源至電火圳,電火圳沿著新社台階地的邊坡,引至社寮角提供社寮角水力發電廠之用。此社寮機組最早興建於1922年,是大甲溪系列發電廠第一座水力電廠,從此開啟了大甲溪築壩攔水發電的歷史。

當時政府結合中橫公路的開闢,原規劃以德基大壩(原稱為達見水庫)為主要樞紐,並擬定大甲溪水力資源開發計畫,預計在大甲溪上游達見興建一座210公尺高的重力式鋼筋混凝土水壩,儲水量3億2,800萬立方公尺的水庫,水庫常水位標高1,420公尺。分八級開發,分別以發電所所在地為廠名,由上游到下游依次為達見(德基)、下達見(青山)、上明治(上谷關)、明治(谷關)、天冷(天輪)、豐原第一(馬鞍)、豐原第二及豐原第三。這八個發電所由台灣電力株式會社籌建,總容量為45萬8000瓩,超越日月潭水力的17萬8,700瓩。至1942年僅完成天冷電廠,1944年10月因戰事而停頓,一直到太平洋戰爭結束為止,皆未完成。

大甲溪系列電廠發電後尾水,除左岸白冷圳取水供新社;八寶圳取水供葫蘆墩圳(尾水注入烏溪);右岸東勢本圳,大茅埔圳及老圳取水供應東勢之灌溉水源(注入沙連溪後回歸大甲溪),在石岡壩興建以前均回歸大甲溪主流入海。

日治時期到戰後初期水力發電為台灣能源生產系統的主流,與火力發電站筆約為8:2。在日治中期台灣邁入現代化的轉型過程中,能源生產的啟動關鍵年代有著直接且持續的貢獻。日治時期興建的23座火力發電廠,因機組燃燒技術及效率的不斷改善,至今已全數撤除。而日治時期建造的36座水力發電機組,因使用較簡單的機械原理及持續不斷的現地自然能量供應,即使歷經戰爭及洪災破壞,戰後原址重建後至今仍有20座仍運作中。

水力發電因直接取自落差位能的水在重力作用下產生的流動動能,自然環境中的氣候、降雨、地形、坡度、地質、河川水量、河床底質及土砂搬移的河相,均為水力發電廠址評估及工程設計、管理維護的重要因素。因其硬體設施與自然環境物理條件密切關連,在各類的能源發展型態中具有獨特性、在地性與稀少性的文化資產特質。

三、1970年代以後大甲溪主支流及周邊水圳地景的文化意義

(一)水圳文化地景

農業社會依附地形及水文有機分布的鑲嵌地景,在產業經濟轉型的強大社會趨力下迅速轉變,溪流水圳的意義、功能、型態,隨著人類社會的轉型開啟了另一階段的生命歷程。

從1970年起台灣出口導向經濟起飛的過程中,位於都市外圍農業區的中小型加工廠所需的工業用水,也同樣來自葫蘆墩圳系統所散出的農業灌排水圳,產業經濟的轉型透過都市計畫工具的運用及非正式體系不受控的都市蔓延,迅速改變了台中盆地原以主要聚落為中心輻射分布的散村地景,位於不同區位的溪川水圳也在地景變遷的過程中歷經了各自截然不同的生命史。

1977年石岡水壩完工,將葫蘆墩圳的灌溉圳路重新調整,於食水嵙溪新建新的取水口,葫蘆墩圳改道經南幹線併八寶圳,由石岡壩統一引水。葫蘆墩圳系統從上埤、下埤及本圳發散出去後,在豐原近郊又分出東汴、西汴及軟埤溪系統。其中下埤溪又分出神岡浮圳五大汴,與東汴及西汴幹線所分出的四張犁、北屯、南門等支線系統,為南北貫穿台中盆地的柳川、綠川、梅川、麻園頭溪/土庫溪/楓樹腳溪及筏子溪的水源。這些來自大甲溪水的綿密灌溉水圳,是平原農業的命脈。

豐原、潭子及台中都市發展的空間紋理清楚的說明水文與都市發展歷程的密切關聯,但也呈現溪圳作為重要都市空間元素,及扮演市區防洪、排水及公共衛生等都市服務功能角色的尷尬及矛盾。1970年代是台灣經濟及都市人口爆發成長的年代,都市成長所需具備的基盤設施,包含雨水、汙水下水道及垃圾焚化廠並未即時在當時的都市計劃被充分的規劃及闢設,迅速往外擴張的開發區疊覆於鄉野的農業紋理,溪川及農水圳成為垃圾及家庭、工廠汙廢水直接排放的水溝,直到因公共衛生疾病傳染的考量,或是颱風暴雨期間因逕流增加造成市區淹溢,他們再也無法以舊有的面貌與都市生活並存,被截彎取直及拓寬,護岸及底部鋪設混凝土加速將汙水或洪水往下游排放,水路甚至直接加蓋,垃圾汙水眼不見為淨,還可增加道路及停車空間,在環保觀念尚未啟蒙的開發建設年代,河溪「治理」是政府及民代引以為傲的重大地方政績,民眾接受度亦極高。

葫蘆墩圳東汴幹線穿越豐原市中心段1.8公里1970年即因污染及垃圾問題加蓋為停車場;東勢本圳穿越東勢市中心加蓋為東關路、三民街及東蘭路……,還有多少支線水圳有著相同的命運?

大甲溪周邊的水圳從農業灌溉需求而誕生,水源來自大甲溪,常民生活因生存需求與水、土地緊密連結。隨著社會轉型,在都市開發區化身為雨水下水道或汙水下水道,隱沒在都市紋理中難以辨識。開發區以外部分又繼續回到農業灌溉的角色。都市發展區自來水輸水建設逐漸普及,鄉間則隨著農機技術的進步,代耕盛行,助長就業人口普遍離農從工造成農業人口的凋零。中小型工廠從1980年以後在豐原潭子神岡主要聚落以外的農業區快速的蔓延,蠶食農地。散村聚落的就業人口因而移往中心市鎮,常民生活與農田水圳逐漸疏離。

1997年以後國道4號的闢設更加速各類工業園區的開發,工業用水幾乎直接自自來水供水系統或農業灌排引入,再往下游排放供農田或工廠使用。水圳穿梭其間的農工交織地景完全反映了豐原、潭子及神岡地區的產業型態,再往下游進入豐原市區及台中都會區,在都市計畫土地使用功能的空間架構支配下,為人類休閒遊憩及視覺感官的需求,再次轉變功能、形貌,繼續為都會生活服務。

軟埤仔溪自葫蘆墩圳本圳頂角潭分水口分出,在大湳里活動中心前又分出下埤幹線。葫蘆墩圳本圳則在北湳里角潭福德祠分為東汴及西汴幹線。

由八寶圳河道引出的南幹線經豐原淨水廠,在東勢路二段840巷附近分出八寶圳水路,在八寶圳分水點又分出翁子社溪。

軟埤仔溪、下埤、東汴及西汴幹線為葫蘆墩圳分出,貫穿豐原市區中心最重要的四條灌溉水圳,其中東汴與西汴幹線在1970年以前(歷史衛星影像顯示)即已隨著豐原市區的成長包覆於市區紋理中,軟埤溪與下埤幹線則大致為當時市區的西北側邊界。八寶圳及東汴幹線中游則為市區的東側邊界。

1985年的經建版地圖顯示豐原市區持續往東擴張至旱溪,八寶圳及東汴幹線隨之隱沒於市區紋理。市區西北側則仍未越過軟埤仔溪。

2018年10月,位於豐原市區三豐路至三民路間約300公尺的東汴幹線完成第一期改道工程,原灌排功能水圳以分流箱涵從旁繞道,原圳路位置仿效台中市區的柳川綠川開蓋成為豐原市區的人工水道,周邊裝扮為帶狀綠地景觀公園,東汴幹線在此段轉換為角色為都市生活的休閒遊憩及視覺需求服務,也成為政府都市治理的醒目地標。唯有在此有限的空間,日常生活可接近水。

從三豐路至豐原大道八段的軟埤仔溪,位於豐原都市計畫公2及公3用地的葫蘆墩公園,為2018年臺中世界花卉博覽會的豐原園區場地,包括藝術文化區、歷史教育區、親水活動區、里鄰活動區及生態復育區共五區。下埤幹線在公園內分流而出,灌溉水圳在此華麗變身為大型水岸都會公園,提供休閒遊憩及水上運動功能。出豐原大道後,又立即回歸工農交織地景中的灌排水圳,離開當代常民生活場域。

(二)水利及電力工程文化地景

60年代開始隨著社經型態的轉型,風災、水患對土地開發需求的威脅,讓治水成了政府經濟建設的重點政策目標,透過工程技術的進步大幅快速改變了地表水文與地景紋理。然而人與水從對抗到調適,在生存、生活、生產面向的依存關係卻開始逐漸瓦解,人與土地、人與水、水與土地的鏈結隨著產業與空間轉型產生劇烈的質變。

戰後政府依原大甲溪溪系列電廠的規劃構想,接續於1957~1974年間依序完成谷關、青山大壩、德基水庫及其電廠的興建。最後於1996年完成馬鞍電廠。

大甲溪築壩蓄水發電從日治中期到20世紀末的近40年時間,人充分運用智慧、技術及勞力,掌握及利用自然營力所蘊含的強大能量,逐漸控制及改變大甲溪自然流態,轉換為大台中現代化及工業化的能源基礎建設場域。

公共建設中水力發電工程不同於其他類型公共工程,因需與自然環境及氣候條件緊密相關,相關設施從壩體、上下池、輸水管、隧道、發電廠……大部分均需嚴重改變或干擾水流及河相,然而每一項設施又與自然環境密切連動不可分割,河川水量豐枯與水庫運作更與防災、常民生活、社會經濟息息相關。這樣的特性使水力發電在台灣所有類型的能源設施工程中,扮演傳遞能源教育結合環境教育,與社會接觸的最佳展示或互動櫥窗。其公共性與必要性更是台灣產業轉型歷程中不可或缺的環節。

如何詮釋與大甲溪已無法分割的大甲溪系列電廠,採取甚麼樣的「觀看之道」,是探討大甲溪流域水文化地景無法迴避的重要觀點。

大甲溪系列電廠的特殊水文化地景是如何被形塑的?

「1969年政府開始興建的德基水庫,完成後與既有的青山壩、谷關水庫、天輪壩及社寮電廠一同利用大甲溪水資源。」(維基百科)

「戰後初期臺灣的電力供應是「水主火從」,水力發電多於火力發電,1951年代初期水力與火力占比約為80%比20%。之後人口逐年增加,經濟成長迅速,用電需求增加,水力發電無法滿足用電需求,開始擴大火力電廠的開發,並形成以火力為主局面……。」

「截至2022年底,台電系統總裝置容量為5,373.6萬瓩,其中火力占比達64.6%,另再生能源占比也逐漸提高至25.3%。(餘為核能發電)」而水力、風力及太陽能光電主要三類再生能源中,水力發電的裝置容量截至2019年占比為48%。(台灣電力公司官網https://www.taipower.com.tw/tc/page.aspx?mid=212&cid=119&cchk=792b6538-55d3-4ded-a2fc-a9eef608febb)

雖然堰壩及蓄水、放流必要設施直接切割了水流、土砂及生物移動的連續性,也破壞了生物棲地空間。然而從阻斷水流蓄水形成大面積的靜止水面,到放流閘門出水的強大流動能量,不但帶來視覺上的壯觀驚嘆,透過這些人為設施直接(另一個觀點是「粗暴」)而凸顯自然營力的介入方式(儲蓄能量後集中釋放利用),強化了人們對自然能量及強大生命力的感受,這種直入人心的感官體驗,透過自然環境襯托的強化,連結到人們對上天賦予人類賴以維生的自然資源,及利用這些自然資源而建造且穩定運作的雄偉水利設施,促成日常生活便利性及經濟發展,使人們受益的政府或個人,無不表達感念之情。這種由感官震撼、建造過程人物力付出的艱辛歷史及知識技術的講解說明,包含與中橫公路結合的開闢歷史,展現胼手胝足人定勝天的工程技術智慧,及闡述政策計劃印證經濟成長的政府治理正當性神話,都促成大部分常民對水利工程建設催眠般的價值肯定,並獲得絕大多數在地居民的地方認同。部分持續存在且具歷史意義的水利設施,順理成章成為具地域特色的水文化地景地標,也由政府列入文化資產予以保護。

經由大甲溪水連結的系列水力電廠,發電後的溪水最後收存於下游的石岡壩。大部分的溪水完成發電使命後轉換角色,蓄積足夠的量體,透過水圳系統或公共輸水系統,提供平原上的農業、民生及工業用水。

然而從自然環境的觀點,大甲溪經過長期人為的操控及取用,自然溪流樣貌已幾乎全然消失。大甲溪主流從德基壩到石岡壩間被青山、谷關、天輪及馬鞍壩共切為五段,上下壩體間藉由壓力鋼管將溪水輸送至電廠發電,剩餘部分溪水經由閘門排放回主河道。水量的控制完全視用電及用水需求,及豐枯水期庫容供給調節。人們甚至可以在壩與壩間的每一段溪流利用閘門控制水量、流向及土砂,模擬自然環境變化的節奏。從文化的觀點,大自然提供資源及能量,人類運用智慧及技術取用及控制上天賜予的資源造就民生福祉,是值得頌揚紀載的文化傳承。自然是廣義文化的一部分。

直到1980年以後環保及生態永續意識啟蒙,及近幾年因地震或氣候變遷加劇所造成的自然災害反噬,防洪、發電及公共取水等及水利設施構造物的干預對河溪所造成的生態環境失衡,導致人類的生存環境受到威脅,才開啟不同觀點的社會價值論戰。人的需求及經濟發展(廣義的文化)如何在自然的循環下並存,自然資源的取用與生態保育/復育間論戰的拉扯、折衝,經由公民參與機制在體制內外的政策實踐,是形塑當代水文化地景背後最重要的社會趨力。

(三)石岡壩及921地震

1973年6月,為配合德基水庫完工後多目標利用,經濟部水資會、水利局、台電公司及公共工程局共同規劃完成石岡壩綜合開發計畫,以改善現有灌溉區引水機能,並開發新灌區,以及供應大台中地區公共用水與工業用水,台灣省政府於1974年3月研擬工程計畫,於1974年10月底開工,1977年10月竣工。

石岡壩位於大甲溪下游,壩體為混凝土重力壩,其間設置寛12.8公尺、高8公尺的控制閘門共18座,原設計有效蓄水量為270萬立方公尺(現況為154萬立方公尺)。

石岡壩是多目標綜合開計劃水利工程,標的包括發電尾水調節、現有灌區取水功能改善與公共及工業給水等。在灌溉方面,拓建八寶圳及葫蘆墩圳之進水口及輸水路,以供應車籠埔及大肚山兩新灌區所需;在民生用水方面,除烏溪下游北岸部分地區係引用烏溪水源之外,大台中地區(包括台中港工業區)地面水均引自大甲溪,由石岡壩引水經處理後設置管線經豐原、大雅至大肚山東麓,並設置淨水廠處理原水後,透過引水隧道供台中港地區使用,另由石岡埋設管線至朴子口淨水廠處理後輸送至豐原,再延伸供應北屯配水池供台中市(範圍包括北屯、西屯、南屯、中區、東區、西區、南區、北區、豐原、潭子、神岡、清水、梧棲、沙鹿、大甲、后里、東勢、新社、大雅、太平、大里、霧峰、烏日、大肚區及龍井等區)公共用水。

石岡壩為大甲溪流域下游水資源運用樞紐;主要功能在於調節大甲溪流域尖峰發電尾水及流域內整體溪川水資源。

石岡壩為大甲溪流域下游水資源運用樞紐;主要功能在於調節大甲溪流域尖峰發電尾水及流域內整體溪川公共用水資源。其取水量站台中系統1/2,作為大台中穩定供水的重要性明顯可知。透過石岡壩的水位抬升,將蓄存的溪水以重力輸送至豐原以下的大台中地區。石岡壩「因位置適中、抬高水位、具備庫容、配合供水管線布置,為調節大甲溪流量及穩定供水的關鍵因素」 (石岡壩多元取水與大甲溪河道影響之初步探討 2020.10) 。然而面對庫容降低及颱洪期間高濁度原水,仍不時影響供水穩定。

空間區位上,石岡壩正好落於以乘載自然營力產生能量的水力發電系列電廠設施終點,轉為開始直接取用水的起點。也就是在水的生態系服務中從支持轉換為生產的功能轉換樞紐。

從文化意義上,人對水的感知,從控制水的工程技術造就文明進步與民生福祉的遠距離感念膜拜,到傳遞水的水圳網絡進入生活生產空間,滿足生存需求的近距離身體感官經驗;位於意義轉換樞紐的石岡壩,卻同時彰顯、對比了兩種不同的水文化特性。

921地震將台灣中部地底下抑制千百年的能量,集中在短短數分鐘內一次釋放。難以預知的自然運作機制失衡,在地景及人的記憶都留下永難磨滅的刻痕。921除了直接傷亡的悲痛,對地景及社會的衝擊,至今並未因地震結束而終止。921在許多人的記憶與經驗中,時間已永恆的凝結在地震發生的當下。

因為地形的改變,石岡壩地震後抬升10公尺,除了石岡壩壩體及防排洪閘門的直接擠壓斷裂,石岡壩上游因而蓄積水的位能,同時也降低上游土砂移動的動能,於是上游不斷淤積,下游則因由水所乘載的位能轉換為動能,持續沖刷帶走護甲層砂石並切割大甲溪床的軟弱岩層,造成護岸、堤防及橋墩等人工構造物基礎掏空裸露,20多年來令人觸目驚心的地形地貌改變,及無止境的人為保護設施不斷被自然營力吞噬的場景,從地震過後至今,在台灣中部,特別是大甲溪中下游地區所造成的恐懼及陰影,已內化為特殊的文化現象,包含教育、文史、環保…等社群持續以影像、文字、肢體….等各種媒材再現921,藉以釋放地震所造成的集體傷痛記憶,就如同地震所帶出的自然營力仍不斷地釋放改變大甲溪的形貌。

921造成大甲溪石岡壩下游河相的劇烈變動,加劇921以後的歷次颱洪(2004.07敏督利颱風、2004.08艾利颱風、2008辛樂克颱風、2009莫拉克颱風、2017.06大豪雨)對防洪及取水構造物的破壞力道,石岡壩所肩負蓄水及調節發電尾水的功能,與921以後的石岡壩抬升,造成自然環境破壞及設施工程損害、橋樑斷裂人員死傷的社會經濟成本權衡,開始引發社會論戰至今未歇。

石岡壩因921而直接毀損的三道排洪閘門予以保留,周邊改造為921紀念公園,為有形的自然災害文化遺產,透過現地展示及影音媒材,對災後出生未經歷921地震的族群傳達對自然力量的敬畏,及訴說當時經歷921的受難族群共同的悲痛記憶。

參、當代大甲溪面臨的多重議題及其文化意義

大甲溪的水資源使用如何在環境永續的目標下,透過利害關係政府單位及公民團體在當代社會進行辯證、溝通對話,找尋符合公平正義的水資源利用及有效率的管理方式。水資源議題的追尋探討,需由生活在其中的人們在公民社會共同參與,是與每個人的生活緊密相關的社會議題,而非只是使用者與旁觀者。這將是數十年或百年後回顧當代水文化建構極為重要的歷史脈絡。

我們正一起書寫屬於我們這個時代的水文化。

一、大甲溪多元取水計畫

多元取水主要為探討以固定式的堰壩直接攔阻溪流蓄水以外的取水方式,包含較具彈性可調整的堰體設計方式(如倒伏堰、斜堰),及不影響河川連續性(土砂連續性及低水流路連續性)之無壩取水方式,如傍河取水、伏流水取水,或以人工湖蓄積豐水期水量等。

多元取水的政策討論來自於國家水資源經理的基本原則,即水資源供給潛能限制與區域整體發展需求間須取得平衡,經由政府民間的理性對話機制,尋求兼顧環境永續、經濟發展及社會正義的良善水資源管理政策。這是社會走向永續發展的必經之路,也是面臨無法預期的自然或人為災害必須具備的韌性作為。換言之即使石岡壩未遭遇921地震的破壞,中部區域水資源經營管理仍必須在「天然水資源開發利用總量管制」及「以供定需」兩項經理原則下,以「節約用水」、「有效管理」、「彈性調度」、「多元開發」為因應策略。(台灣中部區域水資源經理基本計畫,2016.03)

然而不可諱言,921地震對石岡壩及大甲溪帶來的傷害,及台中快速的產業發展腳步,增加了用水、蓄/取水及保水/復育不同需求出發的價值理念之間社會溝通的難度。為了避免複雜的社會議題淪為石岡壩拆與不拆二元對立的價值爭辯,政府從2018年起以3年時間進行委託專業機構進行「石岡壩多元取水與大甲溪河道影響之初步探討」,除了對大甲溪水資源利用的課題及對策做了詳盡的分析,也提出了多元化水資源政策及對各種多元取水方案及河道復育系統進行技術性的研析評估。第三年的計畫針對各種情境下的多元取水方案展開社會經濟及環境效益的深入評估,舉辦工作坊及專家學者諮詢會議進行社會溝通。多元取水方案推動機制將作為壩體改造(拆除)機制的政策權衡參考。

由資料蒐集分析成果對方案推動機制引發以下令人省思的啟示:

(1)「壩體改造(拆除)機制是透過各利害關係人的協議」

(2)「壩體改造(拆除)政策權衡應了解任何作為都是利弊相生,只能權衡利弊,不是只計較有無壩體。」

「泥砂管理是許多拆壩案例的關鍵因素,……河流生態的修復,並不一定要等到大壩被拆除才能有環境流量及泥砂連續性,通過大壩排洪放水設施(釋放水量)及底孔(釋放泥砂),例如仿自然自然季節變化的水量及洪水事件,在不同的季節實施水門操作,使不同數量的水流及泥砂適時補充下游河道所需。」

(3)「壩體改造(拆除)政策權衡應該有環境成本概念」

「經濟上的原因往往提供了一個令人信服的理由,然而經濟分析是否詳盡列出可能產生的環境成本,是決策者應該慎思。」

第(2)點尤其引發我們對自然與文化交互作用的理解,如果人可透過堰壩開口的排砂控制讓泥砂及水量的運移達到平衡,並維持到下一次自然營力(如颱洪、地震)改變這次的平衡,那麼可能想像已為堰壩控制的大甲溪河相,為多段堰壩之間的「類自然流路」所組成,人運用智慧技術在難以預測的自然營力及稍可預測的氣候節奏下調節溪流的形貌,經由水量控制及連續輸砂機制串接每一段「類自然流路」為完整的河川,達到自然營力與人為營力的平衡,也滿足蓄水發電及穩定供水的需要,「最大限度提高現有水壩的效率,最大限度減少對環境的影響」。

此計畫在「符合水資源合理利用與環境永續發展」的政策目標下,石岡壩多元取水系統為「在穩定供水前提下,以環境友善為導向,改造石岡壩地區取水系統,逐步恢復大甲溪河川營力(輸砂連續性及自然流態),降低河道影響,最終達到水資源合理利用與環境永續發展為目標」。

二、大安大甲溪聯合輸水計畫

因應氣候變遷帶來河溪水庫豐枯不均的情形日益頻繁及公共、工業用水成長,以水源連通管連接相鄰水庫或堰壩為區域水資源的調度的重點建設,如曾文南化聯通管工程、石門水庫至新竹聯通管工程、寶二寶山水庫聯通管工程,以及大安大甲溪聯通管工程。

因水資源調度而進行的聯合輸水工程,係以水利工程達成不同流域水系的水資源相互連通的目標,以工程技術打破原以地形所界定,涇渭分明的流域或集水區物理空間概念,其中最具代表性的即為日治時期為嘉南平原米糖增產而闢建的嘉南大圳,連接曾文溪濁水溪兩大水系,闢建烏山頭水庫、進水口、幹線渠道、主支線灌溉圳路系統、排水路、橋梁渡槽、工事鐵道等複合性水利工程建設,徹底改變了嘉南平原的產業地景。

大安大甲溪聯通管工程係因「大量產業進駐臺中地區及都會群聚效益帶動人口增加,致用水需求逐漸增加,預期現有水源供應不足因應;另石岡壩引取大甲溪水源每逢颱洪濁度飆高,造成豐原淨水場處理能力降低,供水吃緊;鯉魚潭水庫目前之供水系統,已面臨供水能力受限且水源調度風險高。因此臺中地區未來公共用水需求,面臨長期水源不足、高濁度期間備援供水不足及設施備援不足等嚴峻供水挑戰。

為因應台中地區公共用水需求急遽成長、提昇鯉魚潭水庫及石岡壩水源之調度彈性,即於不興建大型水庫原則下,透過輸水管線串接鯉魚潭水庫、石岡壩、鯉魚潭淨水場、后里第一淨水場(設計中)及豐原淨水場等設施,可具兩流域水源及淨水設施之聯合運用功能,有增供水量(25.5萬噸/日)、提升備援能力(濁度備援、設施備援)及水源調度等優勢,可達到大臺中地區穩定供水目標。」(大安大甲聯通管工程計畫網頁 https://www2.wracb.gov.tw/project/)

此計畫所涉及的水權分配的優先次序(特別是農業用水與工業用水),供水模式,供水範圍及與石岡壩多元取水方案的關係等議題所引發的社會關注與討論,主要亦來自於對用水正義及生態環境衝擊的質疑。

三、國家綠能政策下的大甲溪

2022年延續大甲溪多元取水計畫持續進行的”大甲溪多元取水初步調查”,延續前期計畫穩定供水、環境友善、輸砂連續性及民眾參與四大主軸,進行更深入詳細的資料調查蒐集及方案可行性評析。在穩定供水的調查分析中,比較2019~2021與2016~2018的石岡壩庫容,每年6月~10月前者較後者幾乎呈倍數增加,其餘月份除2、3月亦均增加,探究原因為太陽能發電的特性為日落離峰後後發電量迅速下降,夜間用電需求僅能由堰壩的庫容調控排放量以水力發電及時補上。而台灣近10年來的再生能源佔比,因國家綠能政策再生能源太陽能發電占比快速增加(2021年已逾45%),於2020年首度超越水力發電(2021年已降至約20%),而水力發電則因氣候變遷豐枯水量變動劇烈而逐年下降,未來太陽能發電占比仍將持續增加。這意味著再生能源電力水力發電需扮演太陽能發電的備援功能,因發電的供水需求可能達目前2倍以上,需更大的逆調整池。水力尖峰發電時間從白天改變為傍晚至夜間,也就是收集大甲溪所有系列電廠尾水的石岡壩,至少需維持目前庫容,甚至以排砂及清淤增加更多庫容的態勢將更為緊迫。(石岡壩管理中心主任訪談,2023.09.12)

光明抽蓄電廠計畫目前已進入二階環評,未來若實施,德基水庫排放至谷關電廠發電後尾水由谷關水庫回抽至德基水庫,或許可稍緩下游石岡壩的庫容壓力,但谷關壩以下還有天輪馬鞍及社寮電廠,如果也都仍需加大發電量,還是得由谷關壩增加排放量提供,石岡壩的庫容壓力依然存在。

未來綠能政策發展可能將使石岡壩多元取水方案的推動更加複雜,社會溝通也需更細膩的進行。

肆、當前台灣水文化的倡議及實踐

一、社區大學全國促進會流域學校聯盟的成立及組成

流域學校聯盟成立於2017年,其起源於2010年全促會參訪日本鶴見川流域以及源兵衛川的再生經驗時,驚豔於多元的公民組織在流域區域內發動活潑多樣的河川活動。受到這些河川營造原型經驗的啟發,社大全促會認為臺灣社會應該鼓勵並支持各式各樣的團體在各流域蹲點發展,共同致力於關心守護河川。同時應該成立一個流域聯盟串聯各地網絡節點,一同推動現代親水文化的復興。

「流域」除了「不同尺度、等級的集水區」,的物理性定義及集水區內治水或污染防治考量的空間範圍,社會人文面向更延伸為「人透過水的地方認同及與地方相關的水文化再造場域」。

截至 2023 年 1 月底,共有 74 個聯盟成員,由 NPO、社區大學以及民間公司組成,標榜接地氣的環境教育,藉著聯盟的耕耘,日益厚實社會的親水文化、關於水環境的知識與行動,撐起與流域共生、與環境和諧共存的地方文化、產業、美學素養與在地生活樣態,作為推動河川治理及其公民參與堅實的社會根基(流域學校網頁,2023)。

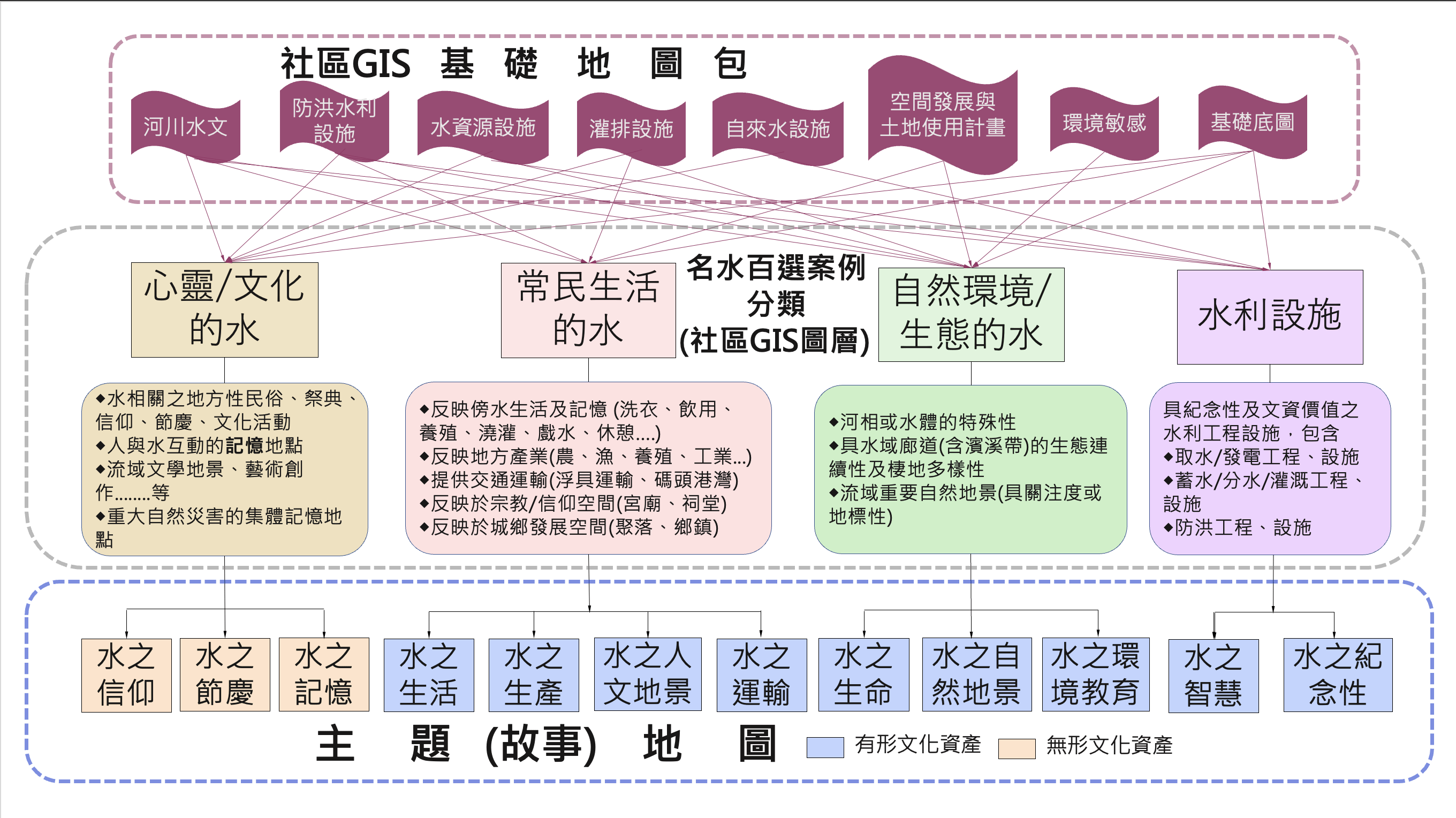

推廣「水文化」,透過水文化層面增進民眾與水的距離,是當下流域學校發展的定位。第四屆流域學校研討會首度以「水文化」作為明確的主題,對於水文化的探究開始聚焦,當年度的出版品也以「尋找台灣水文化」為主題,爬梳台灣15世紀至今的水文化資產年表,並盤點由民間組織自發性舉辦水文化、水環境有關的文化活動。第五屆、第六屆流域學校研討會則是以探究、累積、建置水文化的工具,如「水的生活地景」、「名水百選」、「社區GIS」作為主題。

以「水文化」為策略,著眼的是整體社會對於「水」與生活的認知,在當代水龍頭打開就有水、堤防以安全之名阻隔人與河川的距離的現實下,重新找回聯繫著人與水的臍帶,從親水愛水、關注水,到守護水,是流域學校以水文化作為流域學校發展策略的思考。此為流域學校的重要目標——培育流域公民。

二、以「水的生活地景」建構水文化策略

(一)關注「水的生活地景」

對地景的看見及詮釋疊加的是人怎麼看待自然、社會、文化,而自然、社會、文化又是如何形塑我們的生活及地貌。是一種人與地景互為主體的概念。

(二)從地景看見水文化

2021年中社大全促會開始探究如何從地景看見水文化。「以水為主要元素的生活地景」是可以有效帶動具基礎性的河川復興運動的關鍵內容。

地景是可見的。因為可見,所以有感,因為有感,才會探究。可視的地景有助於成為人們看見水文化的第一步。

地景帶來的線索是跨領域的。「地景」涵蓋環境、生態、歷史、文化、社會等多元面向,是在空間中人們與自然相互作用下所形成的產物。自然環境奠定地景發展的基礎,社會經濟領域在地景中促使變遷,而人們之間的互動在時間與空間中累積與變化,形成人們的歷史文化,三者彼此是相互交錯作用。以跨領域的多元面向思考水文化的開展,是我們認為重要且必要的,並且,有助於捲動不同專業領域、關注不同課題的夥伴,從生活經驗出發,走向水。

地景是變動的,人們目前看見的地景正在因為不同驅力持續變動中,人類的所作所為也持續形塑著地景。正因為「我們都參與其中」,使得從地景連結到生活、連結到自然環境,成為一條可發展推進的策略路徑。

(三)關注大甲溪水文化地景的策略

- 提出大甲溪流域的地景敘事,綜整流域地方知識學,建構水文化發展的策略路徑。

- 立足在不同角色、不同時空、不同詮釋觀點,從人對地方/空間的記憶、經驗、認知、想像到認同,透過群體共創、文字與影像媒體的觀念展演,再現多樣、前瞻的「水文化地景」,是地方知識從累積、敘事(傳譯)、轉譯到再生產的永續水文化新生命之路。

- 發展大甲溪流域的社群網絡,建構流域平台的討論對話,並且期待後續發展出平台共筆的策略,共同建構現今大甲溪流域的水文化內容。

- 累積發展大甲溪流域面對「大甲溪多元取水」的觀點及討論,作為推進相關社會溝通議程的基礎。

(四)流域地景敘事的建立

立足在不同角色、不同時空、不同詮釋觀點,從人對流域地方/空間認知、反思、想像,透過各類公民參與的工具運用(如訪談、客廳工作坊、主題故事走讀、議題論壇、名水百選活動……),實踐地方知識從累積、敘事(傳譯)、轉譯到再生產,建立流域地方認同,再現多樣的「水文化地景」

三、大甲溪名水百選活動及社區GIS工具應用

以「大甲溪名水百選」是一項建構當代水文化形貌的社會實驗。此活動的舉辦目的在建立由下而上的水文化取徑,在可見、可碰觸的地景中,找尋每個點位背後的文化意義及在地認同的地方感。透過「社區GIS」圖層建構的工具運用及平台共筆,情報集地圖包的圖資收集輔助,呈現大甲溪水資源運用(水力發電、民生及灌溉取水)的歷程、具紀念性及文資價值之水利工程設施、常民在大甲溪流域人水互動的生活記憶/經驗及其空間;水相關之地方性民俗祭典、宗教信仰、節慶、地方特色產業、藝術文化活動、交通運輸及其空間;重大自然災害(如921地震、洪災)及城鄉發展造成流域地景變遷的歷史見證,標註特殊河相或水體之水質水量及展現形式、重要生態棲地的溪圳廊道地景……等。

「社區GIS」平台的建構將提供不同社群之間的資訊流通並創造議題對話的空間。

(一)名水百選分類

1. 心靈/文化的水(無形文化資產)

–文化的生態系服務

- 水相關之地方性民俗、祭典、信仰、節慶、文化活動

- 人與水互動、情感濃烈的的集體記憶

- 流域文學地景、藝術創作……..等

- 重大自然災害的集體記憶地點。如石岡壩921紀念公園

社區GIS建議情報集主題地圖:(指認、協作繪製)

* 水之記憶區位、路徑

* 水之信仰(含民俗、祭典)區位、路徑

* 水之節慶(含文化活動) 區位、路徑

社區GIS情報集基礎圖資:

*地圖包1、2、3、4、5、8

評估指標: 主觀評估

2. 常民生活的水(物理空間)

–供給、支持的生態系服務

- 反映傍水生活(洗衣、飲用、養殖、澆灌、休憩……)

- 反映人與水高度互動的個人生活記憶 (童年戲水、親水)

- 反映地方產業(農、漁、養殖、工業……)

- 提供交通運輸(浮具運輸、橋梁、碼頭、港灣)

- 反映於宗教/信仰空間(宮廟、祠堂)

- 反映於城鄉發展空間(聚落、鄉鎮)

社區GIS建議情報集主題地圖:(指認、協作繪製)

* 水之生活區位、路徑

* 水之生產區位、路徑

* 水之人文地景區位、路徑

* 水之運輸區位、路徑

社區GIS情報集基礎圖資:

*地圖包1、2、4、6、8

評估指標:

- 水體水質

- 河相完整度/水體水量

- 鄰近聚落/城鎮、學校的可及性

- 水體維管狀況/地方量能

- 水體周邊的空間尺度(人性化或紀念性)

- 五感體驗(美感經驗)

- 地方感的連結性

3. 自然環境與生態的水(物理空間)

–調節、支持的生態系服務

- 具河相或水體形成的氣候、地形、地質、土壤、水文特殊性

- 具水域廊道(含濱溪帶)的生態連續性及棲地多樣性

- 流域重要自然地景(具關注度或地標性)

社區GIS建議情報集主題地圖:(指認、協作繪製)

* 水之自然地景區位、路徑

* 水之生命區位、路徑

* 水之教育區位、路徑

社區GIS情報集基礎圖資:

*地圖包1、2、3、4、6、7、8

評估指標:

- 水體水質

- 河相完整度/水體水量

- 鄰近聚落/城鎮、學校的可及性

- 水體維管狀況/地方量能

- 水體周邊的空間尺度(人性化或紀念性)

- 五感體驗(美感經驗)

- 地方感的連結性

4. 工程設施的水

–支持的生態系服務

- 取水/發電工程、設施的智慧*(大型堰壩)

- 蓄水/分水/灌排水路、輸水設施的智慧*

- 防洪工程、設施的智慧*

- 綠能設施的智慧*

*在既有的自然循環下,以人的文明、技術彰顯水的自然營力、特性,滿足人類生活需求,呈現人水對話互動的空間及其記憶或設施背後的智慧。

社區GIS情報集主題地圖:(指認、協作繪製)

* 水之紀念性區位、路徑

* 水之記憶區位、路徑

社區GIS情報集基礎圖資:

*地圖包1、2、3、5、8

評估指標:主觀評估

(二)情報集地圖包

社區版GIS的基礎圖層架構希望能扣合水文化地景探討的目標並據以發展主題地圖及編製相關基礎圖資。

以大甲溪的場域特性及本計畫所關注的文化地景主題,情報集基礎圖資(地圖包)架構的構想及內容建議如下

1. 河川水文

*歷史河道(1904、1921、1944、1957、1970、1985、2003)(繪製),或1/5000像片基本圖(內政部國土測繪中心)

*現況主流河道(水利地理資訊服務平台)

*主流河相演變(衛星影像)

*現況支流河道(區域排水) (水利地理資訊服務平台)

*現況獨立水體(埤塘、滯洪池)位置(指認繪製)

*大甲溪流域範圍(水利地理資訊服務平台)

*支流(區排)集水區範圍(水利地理資訊服務平台)

*河川區域範圍(水利地理資訊服務平台)

2. 防洪水利設施

*堤防(中央管) (水利地理資訊服務平台)

*土堤(指認繪製)

*混凝土堤(指認繪製)

*護岸、丁壩

*自然護岸(指認繪製)

*混凝土護岸(指認繪製)

3. 水資源(蓄水、取水)設施

*水庫堰壩位置(水利地理資訊服務平台)

*水庫蓄水(含發電尾水池)範圍(水利地理資訊服務平台)

*發電廠(google)

*水井位置(水利地理資訊服務平台)

4. 農業灌排設施

*灌溉水路(農水署台中管理處洽詢)

*農排水路(農水署台中管理處洽詢)

*分水設施或閘門(農水署台中管理處洽詢、指認繪製)

*取水口位置(農水署台中管理處洽詢、指認繪製)

5. 自來水設施

*自來水管線系統(自來水公司第四區管理處)

*供水系統範圍(既有報告書)

*淨水場位置(google)

6. 空間發展與土地使用計畫

*都市計畫土地使用分區(內政部國土測繪中心)

*區域計畫非都市土地使用分區(內政部國土測繪中心)

*國土計畫功能分區(內政部國土測繪中心)

*110年、111年1/5000相片基本圖(土地使用現況) (內政部國土測繪中心)

*1/5000基本地形圖(土地使用現況) (內政部國土測繪中心)

7. 環境敏感

*自來水水質水量保護區(國土規劃地理資訊系統)

*飲用水水源水質保護區取水口一定距離範圍(國土規劃地理資訊系統)

*地質敏感區-地下水補注(國土規劃地理資訊系統)

*地質敏感區-活動斷層(國土規劃地理資訊系統)

*水庫集水區(國土規劃地理資訊系統)

*重要濕地(高美) (內政部國土測繪中心)

*潮間帶範圍(內政部國土測繪中心)

8. 基礎圖資

*歷史圖資

1904(1/20000堡圖)(中研院GIS中心)

1921(1/25000日治地形圖) (中研院GIS中心)

1944(1/25000美軍地形圖) (中研院GIS中心)

1955 or 1957(1/25000台灣地形圖) (中研院GIS中心)

1966 corona衛星影像(中研院GIS中心)

1973~1985(歷史航拍影像)(中研院GIS中心、農航所購圖)

1985(經建版地形圖一版) (中研院GIS中心)

1992(經建版地形圖二版) (中研院GIS中心)

2005以後衛星影像

*通用電子地圖(NLSC) (中研院GIS中心)

*通用正攝影像(NLSC) (中研院GIS中心)

*1/25000經建版地形圖(中研院GIS中心)

*OSM開放街圖(中研院GIS中心)

*鄉鎮界(內政部國土測繪中心)

*縣市界(內政部國土測繪中心)

四、流域重大議題故事地圖

後續將以故事地圖(Storymap)呈現在地社群所關切的流域重大水議題(如大甲溪多元取水計畫、大安溪大甲溪聯合輸水計畫、光明電廠計畫) ,協助轉譯政府的政策計劃,進行政府與民間不同價值觀點的指認,以議題地圖的型式將社會溝通過程及成果空間化、數位化,並以較易理解的語言做敘事展現的工具,最後累積為地方知識。

故事地圖(Storymap)的主題構想的初步建議:

「大甲溪生命故事(轉譯★、協作■、指認▲)」

氣候變遷下的自然力與人的知識、技術及社會制度共同書寫的地景文本

(一)大甲溪的容貌與生命力

*大甲溪的地形、地質、斷層、土壤、水文特性及流域土地使用★

*大甲溪的水道變遷★

*流域的防洪治理歷程★

*周邊居民對大甲溪的認知與記憶■▲

(二)人與溪圳的相遇

*清末漢人拓墾與水圳闢建的族群故事■

*日治時期的灌溉引水、水圳整建技術、公共埤圳組合與產業經濟的社會脈絡■

*戰後的都市發展、土地使用變遷與水圳角色的互文身世■▲

*水圳與常民生活(居住、工作、學習、休閒、移動…..)、宗教信仰、節慶活動形成的地方認同或地方感形塑■▲

(三)與大甲溪玩一場築壩搬土砂的遊戲

*大甲溪的堰壩、蓄水、供水及水力發電歷程★

*堰壩、河相變遷與環境災害★▲

*周邊居民對堰壩、發電相關設施及河相變遷、環境災害的經驗與記憶■▲

(四)母親生氣不給飯,大甲溪餓了、變兇了!

*921地震與石岡壩破壞★▲

*餓水效應★

*河道回春★

*周邊居民對921地震及石岡壩破壞的經驗與記憶■▲

(五)弱水三千,我們取了幾瓢?可以取幾瓢?誰可以先取?怎麼取?

*用水正義與穩定供水★■

*多元化水資源政策下的石岡壩困境(降壩拆壩?)★■

*綠能政策下的石岡壩庫容維持★

*周邊居民對上述議題的看法與見解■▲

(六)大甲溪的名字

*大安大甲溪聯合輸水計畫★

*多元取水方案下的河道復育系統★▲

*周邊居民對上述政策、計畫的看法與見解■▲